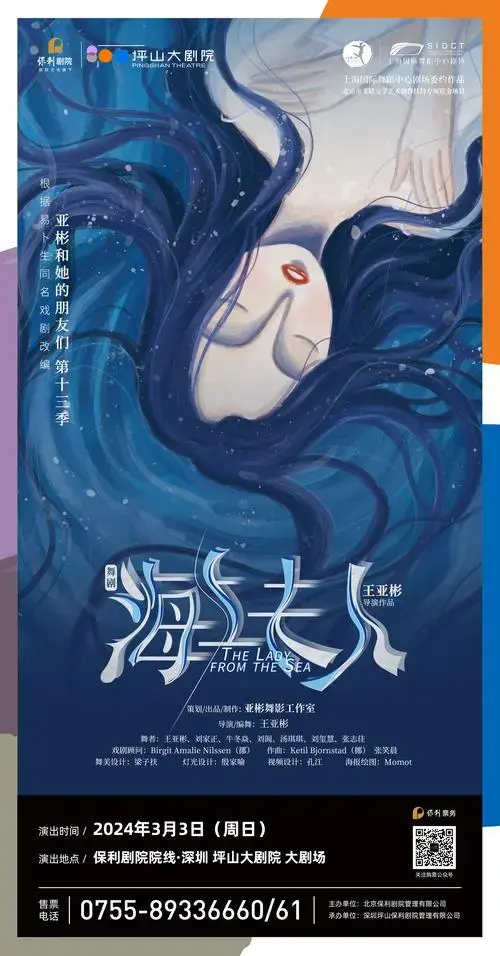

《海上夫人》话剧2024重磅回归,全新演绎易卜生经典

更新时间:2025-05-15 09:30 浏览量:62

## 易卜生《海上夫人》2024版:当经典照进现实,我们如何与内心的"海洋"和解?

"看啊,大海又在呼唤我了。"艾梨达的这句台词,穿越一百三十年的时空,在2024年的舞台上依然令人心悸。易卜生笔下这位被海洋诅咒又祝福的女性,她的困境与挣扎,在当代语境下竟显得如此新鲜而刺痛。2024年全新制作的《海上夫人》,不仅是一次经典的复刻,更是一面映照当代人精神困境的魔镜——我们每个人心中都有一片无法平静的海洋,而这部作品恰恰教会我们如何与之对话。

易卜生创作《海上夫人》的1888年,欧洲正经历着剧烈的社会变革。彼时的女性开始质疑传统角色定位,正如剧中艾梨达对婚姻、自由的执着追问。历史总是惊人地相似——在2024年的今天,全球范围内关于性别平等、个体自由的讨论达到新高度,#MeToo运动持续发酵,越来越多的人开始反思传统关系模式中的权力结构。新版《海上夫人》敏锐地捕捉到这一时代脉搏,导演王媛媛在接受采访时表示:"我们刻意淡化了原作的北欧地域特色,通过极简主义的舞台设计和当代服装,让观众感受到这是一个正在你我身边发生的故事。"

舞台中央,那块巨大的、不断变换角度的镜面装置成为最大胆的改编。当艾梨达与亡命水手隔空对话时,镜中折射出观众席的模糊影像;当房格尔医生试图用理性说服妻子时,镜面却扭曲了他的面容。这种巧妙的视觉隐喻直指作品核心——每个人都是他人的镜像,而真正的囚笼往往来自我们内心的投射。灯光设计师陈楠解释道:"我们用冷色调的蓝光表现海洋的呼唤,用暖黄色的顶光象征家庭的桎梏,两种光源的角力创造出令人窒息的视觉张力。"

特别值得关注的是新版对"陌生水手"这一象征角色的重塑。在原作中,这个从未真正登场的人物代表着艾梨达无法抗拒的原始吸引力;而在2024版中,水手以全息投影的方式时隐时现,他的台词被处理成多种语言的混杂,暗示全球化时代下人们面临的更为复杂的身份认同危机。饰演艾梨达的演员张璐分享道:"我不再把他单纯理解为爱情对象,而是每个人内心深处那个渴望打破常规的'另一个自己'。每次与他的对话,都是一场自我博弈。"

当代心理学研究显示,易卜生笔下的"海洋情结"与现代人常见的"逃离冲动"(escape impulse)高度吻合。剑桥大学心理学教授露西·琼斯在其新著《不安的现代心灵》中指出:"21世纪人类面临的核心焦虑之一,就是被制度化的生活与追求真实自我之间的永恒矛盾——这正是《海上夫人》探讨的主题。"2024版特意增加了艾梨达与社交媒体互动的场景,当她机械地滑动手机屏幕时,背景浮现出无数波浪emoji——数字时代的我们,是否也在通过虚拟方式宣泄着对自由的渴望?

"自由与责任"这对永恒命题,在剧中通过房格尔医生的转变得到深刻诠释。原版中相对扁平化的丈夫形象,在新版中被赋予更多层次。当他最终撕毁婚姻契约,说出"现在我们都自由了"时,舞台上飘落的纸屑化作一群海鸟——这个诗意的瞬间暗示:真正的爱不是占有,而是让彼此成为完整的自己。编剧高满堂解释道:"我们强化了房格尔的医生身份,让他代表现代社会中的理性主义。当他最终承认理性无法解释某些生命冲动时,这个觉醒反而成就了婚姻的升华。"

首演当晚,最打动人心的莫过于谢幕时全体演员面向观众的那段独白:"你心中的海洋是什么?"随后剧场陷入长达三分钟的黑暗,只有海浪声在空间中回荡。这种沉浸式体验模糊了舞台与现实的界限,正如剧评人李静所写:"走出剧场后,城市灯火仿佛都变成了海上的渔火,我们突然意识到自己也是某个未完成故事中的'海上夫人'。"

《海上夫人》2024版的价值,不仅在于它如何忠实于易卜生的文本,更在于它如何解构并重建了经典与当下的对话通道。当艾梨达最终选择留下而非逃离时,当代观众或许能获得比1888年更复杂的感悟——自由不在于地理位置的改变,而在于内心疆域的拓展;真正的冒险不是远航,而是在日常生活的港口中,找到与内心海洋和平共处的方式。

该剧将于2024年3月至12月在全国15个城市巡演,目前已开通早鸟票预订。对于渴望在剧场中获得思想激荡的观众,这无疑是一次难得的精神潜航——当我们跟随艾梨达一起凝视那片隐喻的海洋时,或许能意外地照见自己灵魂的倒影。